Un canto que iba al derecho y al revés: una doble voz, una canción y un relincho como el largo diablo del volcán. De la garganta de Noa salió su primera voz adelante, su segunda voz atrás.

Mónica Ojeda

Desde el arte, ¿cómo se sueña el futuro en países como el Ecuador o en la región andina? ¿Qué nos aleja o acerca a un futuro imaginado? ¿Qué queda en el arte actual de los pueblos que miran las estrellas, de otras formas de ver el tiempo, de las visiones de los chamanes? Este artículo busca recopilar prácticas para pensar el futuro desde América Latina (A.L), primero identificando tres ejes de acercamiento y lejanía con la prospección y luego, indagando en la potencialidad de nuevas ritualidades, en el poder de la repetición y modificación de técnicas y tecnologías para un cuerpo futuro. Para este abordaje, se combinarán diversas expresiones artísticas, tiempos y geografías, que conforman una guía para generar imágenes del porvenir y recalcan la importancia de una diversidad de formas de sentir el mañana. Pensamos el futuro para transitar el presente y el pasado, como una forma necesaria de generar deseos de comunión.

Quisiera comenzar identificando algunas de estas particularidades que nos alejan, pero que, al mismo tiempo, nos acercan a pensar, más que en futuros potenciales, en futuros deseados: un presente pesado, espeso y dilatado; la distancia al desarrollo tecnológico, en el sentido de innovación capitalista y la recursividad frente a una tecnología ajena; y finalmente, una memoria porosa, por rellenar y resignificar. A partir de ahí, indagaremos en prácticas de tecnochamanismo y en un arte para lo ritual como formas de tecnodiversidad.

Un presente espeso y dilatado

En el Ecuador, hoy en día, se siente un estancamiento, es una sensación conocida que nos acompaña desde hace tiempo; las cosas sí cambian, pero no parecen mejorar, como si camináramos en círculos. Es una sensación ligada a una economía que no crece, a una deuda eterna, a una corrupción cotidiana, a una desinstitucionalización que no permite la funcionalidad. Las promesas modernas de desarrollo no llegaron. Ahora, además, nos encontramos en guerra contra el narcotráfico y organizaciones criminales con muchos recursos y personas que se han tomado parte del Estado y ejercen poder en base a la crueldad, la extorción y la muerte. A esa sensación de estancamiento, ahora se le suma la desesperanza de que no hay futuro acá, lo que ha devenido en un nuevo éxodo migratorio significativo.1 En esta lógica de lo irremediable, surge un cinismo cotidiano como una forma de sobrellevar el presente, pero este cinismo es también una forma de exculpación que no construye, es una estrategia para diferir la tragedia. El cinismo alarga el presente y nos aleja de soñar en el mañana.2

En países vecinos, también vemos formas de prolongación del presente, en Perú y Colombia sucede un estancamiento en el relevo ideológico. En Perú, desde la guerra contra el grupo revolucionario Sendero Luminoso en la década de 1970 hasta el presente, solo ha existido un gobierno de izquierda, el de Pedro Castillo, que fue rápidamente removido del poder. Colombia, es un caso similar, con apenas ahora un gobierno de izquierda en varias décadas. Cualquier proceso de izquierda tiene que luchar contra el estigma de ser asociado a las FARC o a otros grupos subversivos. Colombia ha vivido una guerra continua a lo largo de su historia y ha luchado contra organizaciones narcodelictivas por décadas; el arte ha tenido un rol importante en procesar la violencia del conflicto (Tuchin, 2022).

En este contexto, es un reto no dejar de pensar en el presente, pues hay que sobrellevarlo día a día; y, sin embargo, anhelar un futuro mejor se vuelve inevitable, es una acción de rebeldía instintiva frente a un presente incómodo. No es coincidencia que el sur global sea la cuna de los movimientos de alter globalización y donde se engendran las luchas por nuevas epistemologías o la búsqueda de una relación más sana entre humanos y naturaleza. Desde los movimientos sociales y la lucha de los pueblos originarios del sur, se siembran las alternativas al capitalismo. Al llevarnos la peor parte de las consecuencias de un sistema extractivista, es más urgente soñar en soluciones. Extrapolando una idea de Silvia Rivera Cusicanqui sobre lo que implica ser mujer: activamos “la ventaja de la desventaja, el lado afirmativo de nuestra propia desvalorización” (Rivera en Limón, 2015).

Tecnologías ajenas

Otro elemento que nos aleja y nos acerca al futuro es la distancia con la innovación tecnológica, al menos esa innovación que se valora en el mercado y se transforma en propiedad intelectual. Desde el arte, se puede identificar una relación cercana entre la ciencia ficción (CF) enfocada en el futuro y el desarrollo tecnológico, nuevas tecnologías aparecen y el arte, sobre todo la literatura y el cine, especulan sobre sus devenires. La innovación tecnológica dota de inspiración y permite la especulación de los imaginarios sociales y, en contraparte, la CF dota de narrativas y deseos a la ciencia, la direcciona (Hayles, 2001). Se establece un proceso de influencia mutua. Donna Haraway (1984) también ubica a los ciborgs, estos cuerpos híbridos de máquina y carne que transgreden los bordes, como seres cercanos al desarrollo tecnológico.

En Sur América la tecnología patentada se adopta, se adapta, se reinterpreta y refuncionaliza, pero en términos generales, no se desarrolla; existe una marcada diferencia en la inscripción de propiedad intelectual entre el norte y el sur global. China, Estados Unidos, Japón, República de Corea, Alemania son los países que más ingresan patentes y, los que menos las desarrollamos somos África con un 0.7% y A.L. con un 2.7% en el 2023 (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2024). Entonces, nuestra especulación sobre la tecnología tiene que ver con una relación algo más distante con esa innovación tecnológica. Sin pretender generalizar, se puede pensar que esta relación no se basa tanto en la novedad, sino que plantea una relación con la tecnología ligada a los procesos de explotación y extracción.

Los inicios de una proto CF en Ecuador, a finales del siglo XIX e inicios del XX, tienen una fuerte influencia de Julio Verne, sobre todo en Guayaquil. Se enmarcan en una corriente global de CF influenciada por el optimismo tecnológico de la época; en el país también se vivía un tiempo de cambio ligado al progresismo político pero, más que liberales radicales en la línea de Eloy Alfaro, los escritores de la época estaban adscritos a un liberalismo católico burgués y a un ideal por abrazar la modernidad (Mendizábal, 2018), una modernidad que acarreaba una negación de lo indígena, considerado como un ancla que no permitía pertenecer a un mundo civilizado. Si bien la tecnología nos abre mundos, ésta no nos pertenece, no del todo. Por poner un ejemplo, el cuento Un viaje de prueba de Alberto Arias Sánchez de 1896, relata un viaje fantástico desde Ecuador hacia la luna en una nave con forma de cóndor, una nave diseñada por un inglés y financiada por un español, este asenso finalmente es solamente la alucinación de su personaje principal. En este relato, encontramos una mentalidad para la que es inverosímil que el acto de innovación sea local, este acto requiere intervención externa, la innovación no ocurre en el país ni en sueños.

Paralelamente y, como opción a lo anterior, se puede argumentar que estos proto inicios se alinearon con estándares del realismo social, indagando en la alienación, la enajenación y la otredad. Aparecen críticas sobre la tecnología, con humor y burla, con Juan León Mera que sí incorpora inventores ficcionales locales o una anticipada crítica a la opinología de José Antonio Campos en el cuento Isla de Locos. Incluso surge una revista feminista en 1905 llamada La mujer, donde autoras como Zoila Ugarte e Isabel Donoso proponen un periodismo reivindicativo, un laboratorio para anticipaciones que deviene en una afirmación presente y futura del rol de la mujer en el arte (Alemán, 2018).

Saltando en el tiempo y la geografía, encontramos cuentos futuristas como Juana y la cibernética, de la chilena Elena Aldunate, escrita en 1963, una década antes de la dictadura militar de Pinochet. El cuento anticipa la interpretación de una tecnología dominante ligada a la lucha obrera. Juana es una trabajadora atrapada accidentalmente en una fábrica por un feriado largo, poco a poco ella se va perdiendo en su trabajo, en el ritmo de la maquinaria, siente que ésta la desea, la llama, la necesita; se inicia una especie de relación sexual humano-máquina que deviene en un cuerpo que se fusiona y es absorbido por la industria. Además de un ciborg, en el sentido de Haraway, que rompe los bordes y construye nuevas identidades, se trata de un cuerpo que además de híbrido, está subsumido en el capital, pero sin dejar de ser un cuerpo deseante: “un deseo tiránico se apodera de ella, quiere sentir, no importa qué, pero sentir violentamente …, violentamente” (Aldunate, 2014. p. 151)

En esa frase se dibuja lo que puede ser una característica de nuestro pensamiento sobre el futuro; a diferencia de lo que vemos en Hollywood que continuamente busca plantar un deseo de trascendencia corporal, alimentado por una idea cartesiana que separa cuerpo y mente y que apunta a una salvación a través de una tecnología que potencialmente podría reemplazar las promesas de la religión; en Juana y la cibernética, a pesar de la crítica sobre la mecanización del cuerpo obrero, encontramos una aproximación más fenomenológica, un deseo irreprimible por expandir sus sensaciones a través de lo tecnológico.

Antes de enfocarme en ese violento deseo de sentir, quisiera exponer otras visiones contemporáneas de esta desconfianza en la tecnología como aparataje de la explotación natural y humana, a partir de dos piezas motorizadas del artista ecuatoriano Adrián Balseca. La primera es la exposición Estela blanca, realizada en Lima en el 2019, la exposición incluye proyección de diapositivas, fotografías y una modificación de una motocicleta, a la cual es añadida una prótesis de un árbol. Esta exposición hace referencia a la época denominada “la fiebre del caucho” en la Amazonía ecuatoriana y aborda la extracción de los saberes amazónicos para la explotación del codiciado material, su industrialización y el efecto devastador que tuvo en las poblaciones indígenas que fueron casi esclavizadas (Portocarrero, 2019). En Proyecto para un retrato familiar (figura 1), una motocicleta se convierte en un dispositivo que tiene que soportar una familia numerosa, ésta es una imagen común en el país, la inversión hecha en la tecnología tiene que rendir al máximo. La moto propuesta por Balseca conjuga las necesidades de una familia para su función económica en un sistema de explotación natural y proporciona un espacio para la reproducción de la familia como otro elemento por explotar.

Figura 1. Proyecto para un retrato familiar (Cuji-Grefa)

La segunda pieza es, Medio Camino (2014) (figura 2), aquí Balseca adapta el único automóvil producido y diseñado específicamente para el mercado ecuatoriano: el Andino Miura, desarrollado durante la dictadura militar, un automóvil sencillo con ángulos rectos que facilitaban su ensamblaje, su producción inició en 1972 y los últimos modelos llegaron apenas hasta 1980. Accesible, funcional, adaptable a ser auto o camioneta, se le denominó el auto del pueblo. No logró ser exportado a otros países andinos ni a ser sostenible solo con el consumo local, rápidamente el sueño de una industria automotriz local murió. La acción de Balseca consiste en quitarle a un Andino Miura el tanque de gasolina y llevarlo en esas condiciones por alrededor de cuatrocientos kilómetros hasta la Bienal de Cuenca. El coche fue remolcado, empujado, jalado por burros y por las distintas personas que se encontraba en el camino. Nos muestra como una colaboración solidaria viene a subsanar una tecnología insostenible. Medio Camino aborda esta relación tortuosa con el desarrollo industrial en el Ecuador, representa esta industrialización/modernidad que nunca llegó. O una modernidad periférica o, como plantea Figueroa (2018), una periferia de la periferia. Un anhelo de progreso que se quedó a medio camino.

Figura 2. Medio Camino. Still de video / Andino en CLIRSEN

Esta distancia con la innovación patentable nos empuja a pensar en otras formas tecnológicas que no están estrictamente normadas por la acumulación de propiedad intelectual. Puede ser una tecnología no funcional al mercado, que necesita ayuda, que se acomoda y no sustrae.

Memoria porosa

Finalmente, el último elemento dual, de distancia y cercanía con el pensamiento sobre el futuro, es, por supuesto, la memoria. Ecuador, como otros países de la región, sufre de un mal de archivo, el resguardo de la memoria no ha sido una prioridad en las políticas públicas. Archivos nacionales, reservas arqueológicas, museos luchan continuamente contra la falta de presupuesto y condiciones adversas para mantener y activar sus colecciones. A esto se le suma un legado colonial que ha borrado y robado buena parte de la historia de los pueblos originarios del Abya Yala. En A.L. son pocas las narrativas que busquen recrear la vida originaria de los pueblos antes de la colonización,3 estas carencias han generado una lejanía y un profundo desconocimiento de las formas de vida ancestrales de la región. El sincretismo de las fiestas populares, constituyen uno de los pocos espacios que nos acercan a las tradiciones pasadas de una forma experiencial, por supuesto que este sincretismo, es a la vez un rezago de lo que fue y la constancia misma de su violenta eliminación; más que ser una mezcla es la indeterminación de una reconstrucción de realidades opuestas (Rivera Cusicanqui, 2015).

Pudiese argumentarse que esta falta de memoria se debe a la inexistencia de un lenguaje escrito traducible, pero el relato histórico no se puede reducir al binarismo de lo oral y lo escrito. El antropólogo Stephen Hugh-Jones (2014) en su estudio del lenguaje arawak y tukano del Alto Orinoco y del río Verde en Colombia y Brasil, muestra cómo en estos casos la transmisión histórica se soporta en mitos, conjuros chamánicos, pictografías, textiles, secuencias de cantos y de danzas. Estos presentan un tiempo chamánico que se construye, por ejemplo, poniéndose y quitándose ornamentas para recordar secuencias temporales en la danza, un tiempo que se cuenta en los cambios de caudales de los ríos, en un sistema numérico de lo social y natural, no secuencial, donde números distintos pueden ser equivalentes. En la actualidad, estas comunidades ya han incorporado a esas formas también una memoria escrita y han desarrollado sus propios calendarios circulares, organizados desde las distintas necesidades de la comunidad en su contexto natural. Además, han incorporado tecnologías como los mapas, haciéndolos una herramienta política de defensa de su territorio.

En la región andina, se destaca como anclaje a esta historia la Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno de Waman Puma de Ayala que, con imágenes y escritos, fue elaborada para que los colonos puedan acercarse a este “un mundo al revés”. Según Silvia Rivera Cusicanqui (2015), esta narrativa mixta, a pesar de a veces ser mal informada, funciona como una teorización visual del sistema colonial, revelando una crítica en la comparación entre los valores y los órdenes de los pueblos prehispánicos y el orden colonial, nos acerca a sus conceptos del tiempo-espacio, a su mundo sagrado, a la opresión a través de la noción del empequeñecimiento y a la imposibilidad de un buen gobierno en una dominación ilegítima en la colonia.

Figura 3. Sin título (fotografía de la serie Horamen)

Esta memoria vaciada se ve ejemplificada en la exposición Horamen (2017), del mismo Balseca, que muestra vasijas de la cultura Tumaco-La Tolita y fotografías de éstas sobreimpuestas en los paisajes de la isla Tolita en Esmeraldas, la provincia de población mayoritariamente negra y fronteriza con Colombia, una de las más afectadas por la violencia y la guerra actual. Horamen, habla del saqueo arqueológico, de los huaqueros, de la extracción de nuestro pasado. Como práctica muy extendida, las piezas sustraídas acaban en el extranjero, en el mejor de los casos en museos, pero habitualmente, decorando las casas de las clases altas del norte. Horamen significa vació, perforación, hueco. La serie pareciera evocar huecos de balas que atraviesan nuestra memoria, dejando heridas y vacíos. Pero estos vacíos son espacios e imaginarios que quedan por llenar, y el arte juega un rol sustancial en llenarlos, hay también ventajas en una historia incompleta.

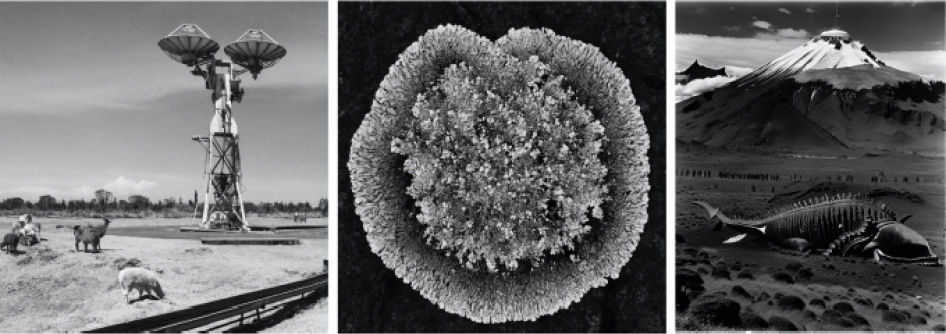

Figura 4. Imágenes del proyecto Ficto 1.

Llenar estos vacíos a través de ficciones de pasado y futuro, es parte de la propuesta de Ficto 1 (2023-), investigación artística de José Luis Jácome que explora una tecnología heredada, que si bien no podemos reactivarla por completo, nos invita a soñar. Ficto 1 es un proyecto en marcha que incluye fotografía, ilustración, archivo levantado, arte sonoro. Ficto en latín, significa moldeado, inventado, fingido o supuesto. Se centra en generar distintas aproximaciones artísticas a las antenas de espaciales construidas en 1957 por la NASA y luego abandonadas en el volcán Cotopaxi, la base CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos) aún recoge alguna información satelital y en 2012 fue renombrada como el Instituto Espacial Ecuatoriano. La investigación especula, ficcionaliza y actualiza la historia sobre estas antenas y la limitada participación del Ecuador en la carrera espacial, y a la vez, nos recuerda los saberes de nuestras culturas sobre navegación y astronomía en un territorio que es idóneo para ver el pasado en el espacio: el equinoccio y la montaña. Un ejemplo de esta especulación la hace sobre una vértebra de ballena que encuentra en el museo del colegio Bolívar en Ambato, a partir de ella genera un sueño/imagen sobre un tiempo en que las ballenas nadaban por el volcán. Ficto reafirma al volcán como punto de conexión con el espacio, un espacio para soñar y plantarse frente al tiempo. Varios ritos andinos se basan en esta conexión divina, el volcán es un territorio sagrado y que muta en su significación, puede ser un dios, virgen, taita (padre) o mama. Por eso los Huacos, personaje de las fiestas populares de la Mama Negra en Latacunga, cantan los nombres de los volcanes del país para limpiar el camino venidero: “Cotopaxi, Chimborazo, Iliniza, Carihuairazo Tunguragua, (...)”

Otro de los proyectos colaborativos de Jácome es la Arqueología del Comic, en éste, genera archivos del comic local, una práctica artística que tiene varios exponentes pero que no ha encontrado formas efectivas de difusión, siendo además el comic un arte muy asociado a pensar el futuro. El archivo busca incentivar procesos de creación, con charlas y talleres y aporta a la difusión a través de exposiciones. Jácome, es un artista que ha inscrito su práctica como Tecnochamanismo.

Tecnochamanismo, aquí, en aquel tiempo que vendrá

Tecnochamanismo es un término que acarrea complejidad. Por una parte, se asocia, sobre todo en el norte, a la música electrónica y las posibilidades de transe colectivo que se dan en las raves, donde el DJ actúa como un chamán que sincroniza los cuerpos con la vibración rítmica de la música electrónica, generando una suspensión del ego y un sentimiento de colectividad (Cole, 2007). Así mismo, se asocia al uso de psicoactivos que colaboran con la construcción y expresión de una subjetividad religiosa o espiritual, permitiendo un desplazamiento de lo sagrado de la rigidez de las religiones institucionalizadas hacia prácticas minoritarias, donde lo trascendente se asienta en la subjetividad del individuo y en la apropiación simbólica de distintos grupos, en un sincretismo universal que diluye la dicotomía entre razón y espíritu (Bozano, 2017).

Desde la psicología la caniana, aparecen cuestionamientos a esta espiritualidad de quienes buscan remplazos espirituales en brujos, curanderos y tecnochamanes de redes sociales; se argumenta que estas prácticas responden a una desubjetivación del individuo por una pérdida de autoridad simbólica característica de la ultramodernidad, donde se jerarquiza lo imaginario sobre lo simbólico, en un acto de exculpación, basado en el goce individual y en la imposibilidad de identificación con la jerarquía de la ley (Montealegre, 2011). Así mismo, se puede enmarcar críticas de apropiación cultural en esta idea de sincretismo universal, que puede devenir en una banalización de símbolos y prácticas ancestrales, seleccionadas a conveniencia y modificadas sin la comprensión de su historia, contexto u objetivos.

Para el sur, el tecnochamanismo presenta dos caras de una misma moneda. La primera pareciera reafirmar una esencialización de las prácticas espirituales de las poblaciones ancestrales, romantizadas como culturas “primitivas” y por ende más ligadas a la naturaleza y lejanas a la innovación tecnológica. Nuevamente, aparece una lógica cartesiana que delimita estos territorios como lugares del cuerpo, de la pasión y la espiritualidad y no espacios de la mente y la racionalidad. Territorios “mágicos”, como una categoría que permea un aire de engaño, de artificio, impuesta a lo que no se entiende o lo incoherente. La cara contraria de esa moneda es que sí, en estos territorios intentan subsistir cosmovisiones y epistemes no determinados por la devastadora “eficiencia” del mercado, por el aceleramiento o por la idea de la tecnología como triunfo sobre lo natural. Los pueblos indígenas luchan por preservar sus creencias y saberes en un contexto de transmodernidad.4 Sin embargo, las creencias que están fuera de los límites de la espiritualidad institucionalizada no son exclusivas de estos territorios, ni excluyentes de otros saberes ni del desarrollo tecnológico. Considero que los principios del pensamiento andino son coherentes con las necesidades ecológicas actuales. Entre estos podemos destacar la relacionalidad del todo, la correspondencia, la complementariedad y reciprocidad (Achig, 2019) Estas ideas son formas concretas de tecnodiversidad, en el sentido propuesto por Yuk Hui (2021), como una idea de tecnología no universal que se reafirma en una irreducible diferencia, en la multiplicidad técnica, estética, moral y filosófica, ligada a localidades culturales diversas.

No se puede reducir las prácticas tecnochamánicas a la rave, al turismo psicotrópico o a otras prácticas espirituales new age. Estas prácticas contemporáneas implican cambios y adaptaciones rituales y también incluyen una diversidad de búsquedas artísticas que acarrean otros propósitos. Por un lado, la literatura en A.L., en ocasiones, busca enmarcar al tecnochamanismo como una fusión del ciberpunk con el realismo mágico. pero como mencioné, también hay resistencias a la categorización de lo mágico. Por otro lado, encontramos esfuerzos por reintegrar prácticas indígenas ancestrales a la modernidad (Ken Hui en La raza del noroeste, 2023) o búsquedas de alternativas a los futuros distópicos blancos/masculinos tan prevalentes en la CF (Libia Brenda en La raza del noroeste, 2023). Se asocian a otros géneros contemporáneos como el Silkpunk en Asia o el Afrofuturismo, que también miran el futuro desde parámetros tecnodiversos.

El tecnochamanismo está, de una u otra forma, ligado a la idea de transformación, una transformación tanto del sistema como del individuo, que no tiene que ver con la eficiencia, sino más bien con la inmanencia, en el sentido de las máquinas deseantes de Deleuze y Guattari (Cole. 2007). Inmanencia como imagen del pensamiento y como un plano no centrado en la evolución o en la transcendencia, sino en devenires menores, donde las diversas complejidades del fenómeno pueden coexistir; la inmanencia conjuga el creer en el mundo, en la potencialidad de precipitar los acontecimientos y de esa forma, poder escapar del control (Antonelli-Marangi, 2015).

El tecnochamanismo permite conjugar prácticas artísticas culturales y espirituales, formas paganas y sagradas complejas que incluyen el delirio irresistible del trance, el ritual, el sacrificio, el trayecto entre la vida y la muerte, el reemplazo del cuerpo y la posibilidad de acercarse al porvenir. Un deseo violento de sentir, retomando la idea del cuento de Aldunate que mencionamos antes. Por su parte, los chamanismos a nivel global son diversos, representan una forma de exploración ampliada y sensible de la realidad, que no tiene que enmarcarse como fantasía ni como magia. Son técnicas corporales, que bajo la noción de tecnochamanismo se presentan abiertas al cambio, más que a través de la tecnología, a través del arte. Y es que hay un vínculo cercano entre los artistas y los chamanes.

El colectivo artístico RAQS Collective Media (2014) hace una reflexión sobre una figura rupestre de hace diecisiete mil años en Lascaux, Francia; un hombre con cabeza de pájaro que contempla un buey y las estrellas, identificado como un chaman, especulan: “bien podría ser uno de los primeros autorretratos existentes del artista como investigador”, un “deseo de ver más lejos en el espacio y el tiempo que lo que nos permite nuestra existencia encarnada y ligada a la tierra” (p.55). Esta asociación ente el arte y lo chamánico, abre hoy en día un potencial de tránsito y transformación, ambos campos juegan con la reconfiguración simbólica y con construir sentidos y subjetividades.

En el chamanismo amazónico hay que ser jaguar, águila, serpiente, mirar con los ojos de los animales, sentir la selva, querer ser parte de su entramado; desde el arte, hay que ver y rever el tiempo. Se busca la inmanencia en superar la mirada humana, en una oposición directa al pensamiento Antropoceno. El ritual chamánico se asienta en su carácter performativo, en tener una vivencia en la piel, más allá que en creer. Argumentaría que el creer o la fe de la religión se reemplaza por el experimentar en el cuerpo, hay que entrar en trance, a través del canto, el rito, el mito. Desde las prácticas artísticas, así parece plantearse la potencialidad de un regreso a ese rol primario de un arte ligado a lo ritual, que más allá de la adoración, busca comunión. El trance se da por el arte: la música, el baile, el zapateo que despierta la tierra; también entramos en él a través de estimulantes y plantas sagradas, que requieren de una guía, pero con las cuales también debemos aprender a transitar solos y para esto es necesario una búsqueda y posiblemente un sacrificio: el esfuerzo de sanar el pasado para conjurar el futuro.

Figura 5. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol.

Un ejemplo literario contemporáneo que aborda estas búsquedas es Chamanes eléctricos en la fiesta del sol de Mónica Ojeda (2024), una novela sobre el trance, la búsqueda y la transformación, inspirada en la cosmovisión andina. La novela presenta muchas capas, una es un futuro lejano y cercano a la vez, el tiempo del calendario andino, año 5440, que es pronto y es lejos; más que una intencionalidad futurista, el futuro es una potencialidad poética. Nos presenta un Ecuador que continúa en una guerra contra el narcotráfico, donde la violencia sigue a flor de piel, al igual que la amenaza de los volcanes.

“Adelante está el ayer, detrás está el mañana, decía el yachak. Soñando avanzamos al origen y retrocedemos hasta el futuro” (Ojeda, 2024, p.66). Aquí la novela evoca el tiempo andino, donde el pasado está frente a nosotros, pues es lo podemos ver, como las estrellas y caminamos de espaldas hacia un futuro (Esterman, 2013) que queremos conjurar a través de sentidos expandidos, distorsionados, usando el pasado como un reflejo invertido y borroso para no caernos.

En otra capa, el libro pareciera trata del desamor, del padre a una hija, de una madre embarazada hacia alguien que no nacerá, de un amor que se acabará o una amistad que se bifurca, pero más bien, nos habla de lo que va más allá del amor, de nuestros caminos deseados, de soñar en perderse para volverse a encontrar, de tránsito y de transformación. El libro reafirma constantemente el rol sustancial de la voz, el canto, el baile y la poesía como los caminos hacia esa búsqueda.

Hay un mestizaje barroco que permite mezclar de todo, la novela presenta neologismos que mezclan tecnología y géneros artísticos, hay un afán de nuevas conjugaciones y relaciones. El libro está lleno de afirmaciones. Se divide en dos trances, las protagonistas, dos mujeres que viven en Guayaquil: Noa y Nicole huyen de la violencia, primero a un festival de música electrónica andina y luego a perderse en el volcán Atar, como si para llegar a lo sagrado, habría que pasar por lo profano. En ambos espacios se acercan a formas rituales transgredidas o transitadas por el arte. Entramos en el ritual por una cultura mezclada de apropiaciones y contradicciones, evocada, entramos por una forma performática de deleite y luego transitamos a un ritual más profundo, de sacrificio, usando la montaña como conector sagrado. Así, este tránsito tecnoespiritual se dirige hacia lo que podía ser, o haber sido.

Existen varios artistas en el Ecuador que indagan en lo ritual y en saberes ancestrales vivos5 que, sin enmarcarse en el tecnochamanismo, sí coinciden en varias de las búsquedas mencionadas. Quisiera destacar el concierto La Canción de la Tierra del compositor Mesias Maiguashca, que fue presentado por primera vez en el 2013, en Quito, en el cerro del parque Itchimbía y luego, se sintetizó en una versión en video realizada por Carlos Poete en 2019. El concierto conjuga ensambles de instrumentos andinos, de vientos, de coros de seis mujeres y seis hombres y un conjunto de tótems sonoros de madera y metal que se reparten en el palacio de cristal del Itchimbía, el público entonces recorre los ensambles indistintamente a su discreción, obteniendo una experiencia particular de la música. EL concierto consta de diecinueve canciones, entre ellas canciones al ser, al ruido cósmico, a la papa, al agua, a la cordillera, al hanan-pacha, al kay-pacha y al uku-pacha, estos tres últimos representan la división del mundo andino en tres mundos, el de arriba de los dioses, el terrenal de los vivos y el de abajo, de los muertos. Comenta Maiguashca: “Nos habla también del tránsito temporal del ser humano entre ellos, ciclo que al repetirse continuamente formaría un proceso representable como una onda o su contraparte, una vibración”, es “Una búsqueda por hacer sonar, en forma de meditación, la forma andina de entender el mundo” (Maiguashca, 2019).

Figura 6. Ilustración de la división mundo andino / Canción a la Tierra.

Figura 7. El puma. Objeto sonoro / Canción a la Tierra.

El concierto inicia con la canción del ser en la madrugada y finaliza al terminar el último compás de canción al amanecer con el primer rayo del sol del Inti Raymi. Esta experiencia demandó el sacrificio de llegar en la madrugada al cerro frío y esperar por el sol, esto colabora en crear un espacio de comunión entre los asistentes, una tranquilidad profunda, posibilitando un territorio de pertenencia y brindando una sensación de no estar tan desconectados, de poder tener nuevas ritualidades en el ahora.

Amanecen unas antenas, un andino, una ballena y un volcán

!Hay sirenas precolombinas!, cantó. !Sirenas nadan en los lagos de los volcanes! Entonces, de lo más profundo de la laguna saltó una enorme ballena que tenía el torso y la cabeza de una mujer.

Mónica Ojeda

Para concluir, a partir de esta variedad de percepciones sobre el futuro, el pasado y la tecnología en el Ecuador, podemos identificar la prospección local como formas de construcción de sueño y trance, territorios simbólicos, que requieren de una reinvención ficcional y ética del pasado, comprendiendo su presencia aún vivía, proponiendo una diversidad de las técnicas y tecnologías de los cuerpos y un deseo de subsanar el ahora. Recorremos por porvenires no épicos, anacrónicos y remezclados, con un deseo de sentir el mañana en carne propia.

El tecnochamanismo, por su parte, nos presenta también un territorio deseante, contradictorio e inevitablemente lleno de apropiaciones y complejidad. No solo imaginamos para construir el futuro, lo soñamos como una lectura confusa y sacrificada, que nos asusta porque nos acerca a la inmanencia de lo que debemos completar sin acabar de comprender.

Más que modernizar o traer al presente prácticas pasadas, se busca comprender y valorizar técnicas y prácticas ancestrales que nos trasladen a otros tiempos. Se abre la posibilidad para reimaginar y transformar estas prácticas y, en esa acción, a nosotros mismos, no precisamente a través de la tecnología, sino a través del arte y la tecnología y técnicas que éste maneja. Por eso, se propone un movimiento hacia un arte ritual, no de exculpación y encomienda, sino enfocado en posibilitar la comunión y el sueño divergente, con una voz al derecho y otra al revés.

Bibliografía

Achig, D. (2019). Cosmovisión andina: categorías y principios. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de Cuenca, 37(3).

Aldunate, E. (2014). Juana y la cibernética. Revista Anales, 7(5), 145–152.

Alemán, A. (2018). Héroes de la curiosidad, de lo desconocido, de lo inédito. En Ciencia ficción ecuatoriana volumen uno (1ra ed., pp. VII–XXVI). El Fakir.

Antonelli-Marangi, M. (2015). El concepto de “inmanencia práctica” en Deleuze. Ideas y Valores, 66(164), 317–341.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2024). Análisis del flujo migratorio de población ecuatoriana hacia el extranjero. OIM Ecuador - ONU. https://ecuador.iom.int/sites/g/files/tmzbdl776/files/documents/2024-08/flujo-migratorio-de-poblacion-ecuatoriana_0.pdf

Bozano, J. I. (2017). Una propuesta alternativa de modelo social desde lo espiritual: El Psytrance como ejemplo de communitas tecnochamánica. Iberoamérica Social: Revista de estudios sociales, 145–161.

Cagigal, P. (2021). Tiempo cínico, evasión de lo trágico y presentes estancados. En Formas del tiempo (pp. 13–37). UArtes Ediciones.

Campos Coello, F. (2018). Un viaje de prueba. En Cuentos ecuatorianos influenciados por Julio Verne. Campaña nacional de lectura Eugenio Espejo, pp. 19–36.

Cole, D. R. (2007). Techno-shamanism and educational research. Ashé! Journal of Experimental Spirituality, 6(1), 6–34.

Esterman, J. (2013). Ecosofía andina: Un paradigma alternativo de convivencia cósmica y de vivir bien. Revista FAIA, 2(IX–X).

Figueroa, J. A. (2018). Horamen de Adrián Balseca y la desposesión neocolonial en la Tolita, Esmeraldas. Index, Revista de Arte Contemporáneo, 5, 102–110.

S/A. (2023). La Raza del Noroeste. Háganse a un lado Asimov, Clarke, y Le Guin - Autores globales reimaginan la ciencia ficción.

Limón, T. (2015). Palabras previas. En Sociología de la imagen, miradas ch´ixi desde la historia andina. Tinta Limón Ediciones.

Haraway, D. (1984). Manifiesto ciborg: El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado.

Hayles, K. (2001). The condition of virtuality. En P. Lunenfeld (Ed.), The digital dialectic: New essays on new media (pp. 68–87). MIT Press.

Hugh-Jones, S. (2014). Nuestra historia está escrita en piedras. En El aliento de la memoria. Antropología e historia en la Amazonía andina (pp. 28–64). Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.

Maiguashca, M. (2019). La canción a la tierra: una composición audiovisual. https://maiguashca.de/es/2021/12/11/88d-2017-2019-la-cancion-de-la-tierra-una-composicion-audiovisual-2/

Mendizábal, I. R. (2018). Cuentos ecuatorianos influenciados por Julio Verne. En Imaginando a Verne (p. 154). Campaña Nacional de Lectura Eugenio Espejo.

Montealegre, F. (2011). Tecnochamanismo: Una respuesta a la ultramodernidad declinadora de lo simbólico en la subjetividad de los sujetos. III Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología, La Plata.

Ojeda, M. (2024). Chamanes eléctricos en la fiesta del sol (1ra ed.). Random House.

Portocarrero, F. (2019). Adrián Balseca: Estela Blanca. Artishock, Revista de Arte Contemporáneo. https://artishockrevista.com/2019/05/06/adrian-balseca-estela-blanca/

RAQS Collective Media. (2014). El lenguaje de los pájaros: Acerca de la investigación y la práctica en el arte. En RAQS Collective Media, Está escrito porque está escrito. CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo; MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo; Fundación PROA.

Rivera Cusicanqui, S. (2015). La universalidad de lo ch´ixi. En Sociología de la imagen, miradas ch´ixi desde la historia andina. Tinta Limón Ediciones.

Stallaert, C. (2017). Transculturación, transmodernidad y traducción. Una mirada latinoamericana sobre la Europa del siglo XX. Cuadernos de Literatura, 21(41), 131–152.

Tuchin, F. (2022). Invertir en cultura: La estrategia para reducir la violencia que Medellín exporta a otras ciudades latinoamericanas. Revista Infobae.

Vela, E. (2011). Arqueología y cine: El mundo prehispánico en 14 cintas. Noticonquista. www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/2528/2501

Desde el 2019 al 2023 ha habido un incremento del 265% en el déficit migratorio, del 2022 al 2023 el número de ecuatorianos que cruzan el Darién hacia EE.UU. se duplicó, convirtiéndose en la segunda nacionalidad que más realiza este tránsito. Se estima que alrededor de un 10% de la población ecuatoriana reside fuera del país (La Organización mundial para las migraciones Ecuador, 2024).

2 En una anterior investigación indagué en formas de estancamiento temporal en Ecuador, Colombia y Perú, basándome en procesos artísticos y culturales cínicos como formas de lo irremediable, de la exculpación y de lo inviable, adaptando los conceptos de la Filosofía trágica de Clément Rosset sobre lo irreconciliable, lo irresponsable y lo indispensable (Cagigal, 2021).

Por ejemplo, desde el cine existen escasos ejemplos que aborden la vida de los pueblos originarios antes de la colonia. México es el país que más acercamiento cinematográfico tiene hacia esa época. Un ejemplo es In Necuepaliztli in Aztlan (Retorno a Aztlan) de 1990, película narrada en náhuatl del director Juan Mora Cattlet, quien también dirigió Eréndira Ikikunari de 2006, sobre la conquista de Michoacán (Vela, 2011). Existen otras películas que abordan la vida originaria de los pueblos, pero siempre mediadas desde la llegada de la colonia, ejemplos destacados son la mexicana Cabeza de Vaca 1991 de Nicolás Echeverría, o la coproducción colombiana, venezolana y argentina El Abrazo de la Serpiente de 2015 dirigida por Ciro Guerra.

4 En el sentido propuesto por Enrique Dussel, una interculturalidad transversal de periferia a periferia, una “afirmación de la exterioridad despreciada” (Dussel en Stallaert, 2017, p.138).

Por mencionar solo algunos podemos pensar en los performances de Saskia Calderón, las instalaciones a partir de plantas medicinales de Juana Córdova, el documental Toroboro: El nombre de las plantas (2024) de Manolo Sarmiento y la curaduría de Afrofuturismo (2024-2025) presentada en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito realizada por los escritores Yuliana Ortiz Ruano y Anthony Guerrero.