Introducción (breve contexto histórico)

Este artículo presenta los primeros hallazgos encontrados en el transcurso de la investigación “Artivismo Feminista en Chile y sus aportes a las artes contemporáneas” financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del programa Fondecyt Iniciación (Nro. 11240583) que indaga acerca del artivismo feminista realizado en Chile desde el año 2017. Para comprender mejor las manifestaciones a las que nos referiremos en este artículo, es preciso revisar brevemente el contexto histórico e identificar algunos hitos que han sido precursores de los movimientos feministas en Chile.

Para ello, comenzamos el recorrido comentando la primera de las acciones (que se tiene registro) respecto al derecho a voto de las mujeres, ocurrido en el año 1873, en una conferencia en el Club de Señoras de Santiago, cuando Martina Barros se refiere a la importancia de este derecho (Barros, 1917). Al año siguiente, Domitila Silva y Lepe funda la Alianza de Mujeres Democráticas de Aconcagua y más tarde, un grupo de mujeres en la ciudad de San Felipe logran inscribirse en los registros electorales. Pero unos años después, concretamente en el año 1884, se crea el art. 40 n.8, que prohíbe explícitamente a las mujeres ser candidatas políticas (Barros, 1917). Aún con esto, no se logra evitar la participación de mujeres en política y en la vida pública en general. Ejemplo de esto lo veremos un poco más tarde y esta vez en el norte del país, cuando en el año 1905 la dirigenta y tipógrafa chilena Carmela Jeria funda el periódico feminista La Alborada, generando revuelo a su alrededor. Jeria recibirá posteriormente la visita de la periodista española y activista anarcofeminista Belén de Sárraga, quien junto a la dirigenta chilena Teresa Flores contribuirán también a la creación de más espacios de reflexión feminista, de diversa índole (Freire, 2023). Producto de estas acciones, algunos años más tarde se funda el Movimiento Emancipador de las Mujeres Chilenas (en adelante, MEMCH) por parte de Elena Caffarena, contribuyendo a la consecución del derecho a voto para las mujeres, que se obtendrá finalmente (y luego de bastantes luchas) para las elecciones municipales del año 1935 y posteriormente para las presidenciales, en el año 1949.

Desde allí, y hasta estos últimos años, varios gestos feministas se hacen notar, como por ejemplo, el de la abogada y activista chilena Julieta Kirkwood, quien en el año 1983 propone una consigna utilizada en las marchas hasta el día de hoy: “Democracia en el país, y en la casa”, que problematiza acerca de lo público y lo privado (o sobre cómo lo personal se vuelve político, y viceversa) acercándose a las nociones de Chantal Mouffe (2016) y sus aportes respecto al poder de los afectos (y las pasiones) en la política. Recordamos también en este breve recorrido, la creación de La Casa de La Mujer La Morada (1983), la Casa de la Mujer en Valparaíso (1986) y la creación de Radio Tierra (1991) entre otras acciones que se van sumando y reforzando la necesidad de generar cambios sociales y políticos.

Es importante tener en la mira las acciones comentadas, pues será en la década de los ochenta y noventa que se institucionalizarán demandas feministas con la creación del Instituto de la Mujer, pero también tomarán fuerza algunas corrientes autónomas que hoy resuenan en las calles, concretamente nos referimos al anarcofeminismo y al ecofeminismo. En aquel entonces, fue a través de colectivos como Las Clorindas y su Boletina Gataclora, así como a través de la creación de revistas entre las que estaba Puntada Con Hilo: Comunicación de Mujeres (1994-1999) o la realización del Encuentro Latinoamericano Feminista del año 1996 en Cartagena-Chile que se ampliaron los espacios de pensamiento feminista, pero también, momentos en que se inspiraron a otras a levantar iniciativas de este tipo. Y será tal la fuerza durante la década de los noventa del feminismo autónomo en toda América Latina, que surgirán organizaciones como Memoria Feminista, Coordinadora Lésbica, o, ya en el año dos mil, la ya emblemática Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, seguida de la creación de la Coordinadora Ni Una Menos o la Coordinadora 8 de Marzo, junto a las ya diversas movilizaciones por el aborto, algunas de ellas autoconvocadas (Freire, 2020), pero también, surgirán colectivas que se organizarán contra la criminalización del aborto y apoyarán a mujeres que tomen estas decisiones, como por ejemplo Con las amigas y en la casa, entre otras.

Metodología

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo, interpretativo y hermenéutico, basado en la revisión de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, incluyendo archivos, bibliotecas y hemerotecas, así como el análisis documental de material fotográfico y videos. Además, se incorpora la experiencia de observación participante en marchas, intervenciones artísticas y otras actividades de artivismo feminista en Chile, permitiendo comprender sus dinámicas y discursos.

La selección de textos, imágenes y registros audiovisuales se realizó con base en criterios de relevancia temática, impacto social y diversidad de perspectivas (académicas, activistas y comunitarias). Se consultaron archivos feministas y hemerotecas digitales para garantizar una representación amplia del fenómeno estudiado.

Desde un enfoque epistemológico feminista (Alcoff y Potter, 1993; Bartra, 2012; Harding, 1986, 2012; Trebisacce, 2016), el estudio propone una mirada situada e interseccional. Se considera especialmente la teoría del punto de vista feminista enunciada por Harding (1986, 2012) para analizar el artivismo no solo como expresión estética, sino también proponerlo como espacio de disputa simbólica y política. Así, la metodología permite documentar y reflexionar sobre la relación entre arte, activismo y transformación social, visibilizando el impacto del artivismo feminista en la resignificación del espacio público.

Aproximaciones para entender el concepto de artivismo

Como se ha comentado anteriormente, es pertinente recordar algunos hitos para referiremos al artivismo feminista realizado estos últimos años y reactivado desde el año 2017 en Chile. Esto, porque nos referimos a un compromiso feminista que tiene larga data, y no solo en el país, sino en toda América Latina, que en los últimos años ha encontrado en las artes un lenguaje que permite tensionar significantes sociales, con amplios alcances estéticos y políticos. Hablamos de un artivismo feminista que se manifiesta en el espacio público, disputando cierta configuración hegemónica en las calles como si fueran una suerte de campo en disputa, ya sea desde acciones o desde la intervención de muros o esculturas de carácter conmemorativo.

En este punto, es preciso aclarar algunas ideas acerca del concepto de artivismo y entenderlo en primera instancia como ha sido descrito en la literatura, esto es, como un neologismo que une las palabras activismo y arte para referirnos a un arte cargado de contenido político (Aladro-Vico, Jivkova-Semova y Bailey, 2018) pero, además, es preciso añadir que este contenido está basado en la recuperación de la acción artística con fines de inmediata intervención social y política (Expósito, 2014). Aquí es importante mencionar que el artivismo no siempre es realizado por artistas, así como que existen diferencias entre arte político y artivismo. De esto, la crítica de arte y además activista feminista, Lucy Lippard (1983), menciona que el arte político tiende a estar socialmente interesado, mientras que el arte activista presenta una tendencia a estar socialmente comprometido y no responde tanto a juicios de valor, sino a una elección personal. De acuerdo con esto, podemos comprender como en el primer caso “la obra” (o propuesta artística) es un comentario o un análisis, mientras que, en el segundo caso, la propuesta se mueve dentro de su contexto. La autora subraya que la intención de quien realiza la acción o propuesta artística es lo que marca la diferencia. Y en el caso del artivismo feminista, vemos también cómo nos acerca a la ansiada meta de la performance, que busca unir vida y arte, ya que compromete la acción corporal, a través de lo performativo.

Si nos aventuramos, podemos asumir que se presenta cierta politicidad del arte como una expresión estética y cultural en un contexto inevitablemente situado (en este caso, en la calle). Un rasgo que, además, se exacerba al momento de presentar o performar una acción, en vista de la presencia del cuerpo en un espacio público, comunicativo y relacional a la vez. El cuerpo es un elemento básico para la construcción de nuevos significados y nuevas formas de habitar, y, por tanto, de pensar la ciudad (Freire y Miranda, 2023). Esto, nos permite crear nuevas narrativas para la vida cotidiana, donde el compromiso no está necesariamente con el espacio o mundo del arte (lo que no significa que la institucionalidad artística no ponga sus ojos en estas prácticas colaborativas/estéticas) algo que advierten en su momento Sánchez-Arenas (2019) y anteriormente Ortega Centella (2015) respecto de las acciones fuera de los espacios institucionales (concretamente, los museos o centros de arte). Por otro lado, Nina Felshin (2001) también nos indica que el artivismo tiene por característica lo procesual y se realiza fuera de los ámbitos de exhibición artística, dando además importancia a la temporalidad, evidenciando el carácter colaborativo.

Poner el cuerpo: artivismo feminista en contexto

Si recordamos los últimos meses del año 2017, cientos de personas marcharon por las calles de Chile para denunciar casos de abusos sexuales ocurridos en espacios educativos, así como la falta de medidas legales al respecto. Al año siguiente tiene lugar el “mayo feminista” (Zerán, 2018) marcando un punto de inflexión a la hora de manifestarse, que toma fuerza en el 8M del año 2019, para reposicionar las demandas feministas en estos aspectos (El Desconcierto, 2019). Con este escenario, la Coordinadora 8M propone la realización de reflexiones abiertas a la ciudadanía acerca de las mujeres omitidas en la historia oficial y realiza acciones performáticas e intervenciones gráficas sobre los carteles de las estaciones de Metro de Santiago, así como en los letreros con nombres de algunas calles de la ciudad. Este es el momento en que el cuerpo, con herramientas de las artes visuales y performativas, comienza a tener más presencia en las calles para hacer ver las demandas feministas (Freire, 2020; Freire y Miranda, 2023). Es el cuerpo, así como sus vestigios, los que movilizarán diálogos y abrirán grietas para realizar cambios socio-políticos. Nos referimos a grietas que se manifiestan (con rasgos casi telúricos en un país como éste) como expresión de un proceso de manifestación de la “potencia feminista” que describe Verónica Gago (2019) señalándolo como un contrapoder que se distingue de su opresor por su capacidad deseante (y situada). Este contrapoder es el que permite entonces desplazar límites, con el cuerpo como si fuese un campo de batalla, pues permite desplazar las nociones fundamentales de jerarquías establecidas por el sistema patriarcal en sus nociones de propiedad y extractivismo de lo común, y por lo tanto, de la propia subjetividad.

Estas formas de accionar se multiplican en Chile a partir de la revuelta popular del 18 de octubre de 2019, un momento especial de rupturas del orden establecido, o de la verdadera política, en la acepción de Ranciére (2007), cuando se visibilizan demandas que cruzan transversalmente la sociedad, subrayando con bastante énfasis las inequidades sexo-genéricas. Es en la seguidilla de protestas que el 20 de noviembre de 2019, en medio del levantamiento popular y dentro del evento “Barricada” organizado por Fuego Acción en Cemento, que el colectivo LasTesis realiza en Valparaíso la acción: “Un violador en el camino”, que es replicada en Santiago y luego en el resto del mundo durante meses. Pero también, surgen otras acciones realizadas en las calles, como intervenciones a la historia oficial a través del derribamiento de distintas esculturas militares en diferentes lugares del país, como por ejemplo los monumentos dedicados a García Hurtado de Mendoza, Francisco de Aguirre, Dagoberto Godoy y Pedro de Valdivia en distintas ciudades del país (Interferencia, 2019). A este respecto, Antonia Huentecura, vocera de la Coordinación de Naciones Originarias de la Región Metropolitana, ha señalado: “(…) este país nos ha invisibilizado y nos ha llenado de héroes y estatuas que no tienen que ver con las primeras naciones de este territorio” (Interferencia, 2019). Es importante mencionar aquí también, la acción realizada el 1 de noviembre de 2019, cuando es derribada una escultura de Francisco de Aguirre en la Plaza de la Serena y reemplazada por la escultura de una mujer diaguita creada por la agrupación Casa La Nuez, llamada Milanka (Interferencia, 2019; Freire, 2020).

Desde este enfoque, centrado en el artivismo ciudadano, se evidencia lo importante que resulta para la ciudadanía manifestarse a través de “poner el cuerpo” de distintas formas (Butler, 2012; Garcés, 2018). Para este análisis, nos interesa especialmente la reflexión de Garcés (2018) que nos dice:

Poner el cuerpo significaba que sólo se puede pensar actuando y que sólo se puede actuar pensando. [...] significaba, también, exponerse. Arriesgar no sólo bordeando o traspasando los límites de la legalidad, sino también de la propia vulnerabilidad. En un mundo de espectadores, clientes y consumidores, la vida sólo podía volver a ser nuestra poniendo el cuerpo en común, haciendo cosas juntos, compartiendo el espacio y el tiempo. (Garcés, 2018, p. 20-21)

Ante la claridad expresada por la autora, cabe señalar el relevante cruce que se produce entre los conceptos de “poner el cuerpo” y “acuerpar” propuesto a su vez por la dirigente Maya-Xinka de Guatemala, Lorena Cabnal (2015), que define como:

(…) la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos que se auto convocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. (Cabnal, 2015, s/p)

Ambas reflexiones nos ayudan a comprender lo ocurrido en las calles, pero además nos presentan lo que surge desde el cruce de ellas, evidenciado a través del concepto de artivismo feminista junto al de performance y performatividad para abrirnos a otras formas de expresión, donde el cuerpo y las acciones, son lo central. A su vez, nos referimos a formas que son herederas del activismo artístico de la década de los sesenta, así como del giro corporal que se da en la misma época. Subrayar aquí la idea de cuerpo es importante, pues resulta central a la hora de entender la resistencia política, al tiempo que se construyen subjetividades encarnadas a través de sus prácticas y redefinen una corporalidad colectiva en términos de protesta activista (y artivista). Y esto, en un espacio de creación y activismo político, a su vez puede percibirse como una estrategia para conformar nuevas relaciones y saberes en torno a las artes (Peters, 2018).

Es importante, en este punto, considerar también que durante el proceso de creación de las acciones artivistas se afianza el diálogo social entre sus miembros, ampliando las fronteras entre saber y conocimientos, legitimando las artes desde una praxis abierta, social y posibilitadora de experiencias significativas transformadoras. De esta forma, sostenemos que el artivismo feminista puede también mostrarnos un giro social y un giro educativo en las artes (Rogoff, 2011) y que esta característica es posible de relacionar con la dimensión pedagógica de los movimientos sociales (Arroyo, 2003; Lino, 2017; Palumbo, 2016; Pinheiro, 2019) como se evidencia en el campo de la educación popular, donde precisamente se alojan una serie de movimientos de carácter feminista, que en su praxis incorporan el artivismo como una de sus herramientas significativas, impulsando transformaciones ontológicas y epistemológicas desde la disputa del espacio público a través de nuevos significantes (Miranda y Freire, 2023).

Visto así, podemos decir que el artivismo feminista nos llevan a reflexionar acerca de cómo se tensionan problemáticas sociales, artísticas e institucionales (gubernamentales, educativas y/o museales incluso). Y pensarlo de esta forma abre posibilidades para problematizar las artes como un proceso relacional centrado en lo social. En este repensar la creación colectiva que se da en el artivismo feminista como un proceso social, dialógico y crítico, tensionado por la mediación que se produce, las investigaciones de García-Huidobro y Montenegro (2021) o García-Huidobro y Schenffeldt (2023) cobran especial sentido en tanto dan cuenta de la capacidad movilizadora de las artes más allá de la figura del/la artista, evidenciando su cruce con prácticas culturales y de las ciencias sociales.

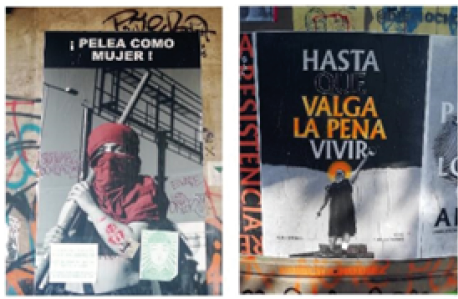

A modo de ejemplo y nuevamente desde el campo del artivismo feminista, podemos pensar en las acciones desplegadas en las calles a través de la técnica del paste up (pegatinas) realizadas durante la revuelta histórica de octubre del año 2019, como pueden apreciarse en la fig.1. Recordemos que este tipo de acciones sobre los muros no se realizan en solitario y que “durante el estallido social chileno resultó evidente el acuerpamiento de las calles desde diversas formas artivismo feminista” (Miranda y Freire, 2023, p. 44).

Figura 1. Registro Fotográfico de distintos muros de Santiago de Chile durante el estallido social de oct/nov de 2019.

Figura 1. Registro Fotográfico de distintos muros de Santiago de Chile durante el estallido social de oct/nov de 2019.

Remitirnos a estos muros intervenidos, nos permite abordar el paisaje urbano como si fuese un territorio, dándonos un cierto reflejo de orden social y político (Miranda y Freire, 2023). Pero también, nos permite pensarlo en la clave de relaciones de poder, tal como señala David Harvey desde una perspectiva de la geografía crítica, cuando nos dice: “las relaciones de poder siempre están implicadas en prácticas espaciales y temporales” (Harvey, 1998, p. 250). Dicho de otro modo, los muros (y las calles) dan cuenta de las relaciones, jerarquías y prácticas sociales (tanto de represión como de rebeldía). Esto nos evidencia que “la estética está directamente relacionada con la política: lo sensible es tanto el lugar de cristalización de las desigualdades sociales impuestas arbitrariamente como el lugar del disenso donde la igualdad toma voz, cristalizándose, y cambiando el paisaje de la ciudad” (Miranda y Freire, 2023, p. 43).

Conclusiones

A lo largo del artículo hemos compartido algunas reflexiones respecto de hitos feministas en el contexto chileno, hasta acciones sobre los muros realizadas en la revuelta del año 2019, donde el imaginario nos habla de luchas, reivindicaciones y también denuncias en/sobre el espacio público. Lo que sostiene las acciones comentadas, ha sido en todo momento el pensar situado, feminista, local y parcial (en tanto singulariza las experiencias y las reconoce como partes de un territorio) y se presenta también como un proceso, volviéndolo indisciplinado. El deseo de cambiar las cosas, en alusión a la potencia feminista enunciada por Gago (2019), se presenta como una fuerza desbordante porque es la fuerza que empuja que estas acciones ocurran, y más aún en medio de una revuelta como la vivida. Y de cierta forma, da cuenta de procesos políticos que siguen abiertos, evidenciándonos que pueden también ser ondulantes, como señala Gago (2019) en sus reflexiones respecto de la Huelga Feminista, pero sin duda aplicables a este contexto y al hablar de artivismo feminista. Con las evidencias a modo de registro respecto del artivismo feminista en Chile, resulta innegable revisar y reconocer los avances que como sociedad estamos alcanzando gracias a las influencias que los distintos grupos, organizaciones y colectivas feministas han puesto en discusión a través de acciones de trabajo directas en sus territorios como en las calles, así como considerar que a partir de las acciones performativas es posible desestabilizar las estructuras de poder y control, pues el reclamo no pasa solamente por el discurso a través del texto (la palabra) sino que se instala en la ciudad a través del cuerpo y las imágenes, como hemos visto en este caso, donde las acciones (y reflexiones) abren nuevos frentes de diálogo entre la ciudadanía y se promueve el posicionamiento político de las personas, sucesivamente.

Referentes bibliográficos

Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., y Bailey, O. (2018). Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. Comunicar, 26(57), 9-18. https://doi.org/10.3916/C57-2018-01

Alcoff, L., y Potter, E. (1993). Feminist epistemologies. Routledge.

Arroyo, M. (2003). Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos Sociais? Revista Currículo sem Fronteiras, 3(1), 28-49.

Bartra, E. (2012). Acerca de la investigación y la teoría feminista. En N. Blázquez, F. Flores, y M. Ríos (Eds.), Investigación feminista: Epistemología, metodología y representaciones sociales (pp. 67-77).

Butler, J. (2012). Cuerpos en alianza y la política de la calle. Transversales, 26. https://www.trasversales.net/t26jb.htm

Barros, M. (1917). El voto femenino. Revista Chilena, 1(2), 390-399. http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/452

Cabnal, L. (2015, septiembre). Feminista Comunitaria. SUDS Internacionalisme Solidaritat Feminismes. https://suds.cat/experiencies/857-2

Harvey, D. (1998). La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Ammortu.

Expósito, M. (2014). La potencia de la cooperación. Diez tesis sobre el arte politizado en la nueva onda global de movimientos. Errata#, (7), 17-27.

Felshin, N. (2001). ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. En P. Blanco et al. (Eds.), Modos de hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa (pp. 73-94). Universidad de Salamanca.

Freire, M. (2020). Creatividad, pensamiento y artivismo feminista en Chile ¡Ahora es cuando! Visual Review: Revista Internacional de Cultura Visual, 7(2), 159-172. https://doi.org/10.37467/gka-revvisual.v7.2480

Freire Smith, M., y Miranda, D. (2023). Pensar la ciudad desde el cuerpo: artivismo feminista. SOCIÉTÉS: La ville sensible: nouveaux processus d’expressions territoriales, 161(3), 15-23. https://doi.org/10.3917/soc.161.0015

Gago, V. (2019). La potencia feminista: O el deseo de cambiarlo todo. Tintalimón Ediciones.

Garcés, M. (2018). Ciudad Princesa. Galaxia Gutenberg.

García-Huidobro, R., y Montenegro, C. (2021). El proceso de mediación en los proyectos pedagógicos. Artistas-docentes como creadores-as de relación a través de las artes. Revista Colombiana de Educación, 82, 83-106.

García-Huidobro, R., y Schenffeldt, N. (2023). El rol pedagógico de las artes. Artistas y artistas-docentes en Chile, posibilitando relaciones y transformación social. Arte, Individuo y Sociedad, 35(1), 9-28. https://doi.org/10.5209/aris.78794

Harding, S. (1986). The science question in feminism. Cornell University Press.

Harding, S. (2012). ¿Una filosofía de la ciencia socialmente relevante? Argumentos en torno a la controversia sobre el punto de vista feminista. En N. Blázquez, F. Flores, y M. Ríos (Eds.), Investigación feminista: Epistemología, metodología y representaciones sociales (pp. 39-65). Universidad Nacional Autónoma de México.

Huenchumil, P., y Mundaca, C. (2019, noviembre 8). Derribar símbolos coloniales: Un nuevo acto político que se suma en las protestas en Chile. Interferencia. https://l1nq.com/FUhfR

Lino-Gomes, N. (2017). O movimento negro educador. Saberes construídos nas lutas por emancipação. Editora Vozes.

Lippard, L. R. (1983). Caballos de Troya: Arte activista y poder. En J. L. Marzo (Ed.), Fotografía y activismo (pp. 55-82). Gustavo Gili.

Miranda, D., y Freire Smith, M. (2023). Los muros del estallido. SOCIÉTÉS: La ville sensible: nouveaux processus d’expressions territoriales, 161(3), 39-63. https://doi.org/10.3917/soc.161.0039

Miranda, D., y Freire, M. (2019). Registros fotográficos realizados en distintos muros de Santiago durante el estallido social en Chile, octubre/noviembre 2019.

Mouffe, C. (2016). Política y pasiones. El papel de los afectos en la perspectiva agonista. Ediciones Universidad de Valparaíso.

Ortega Centella, V. (2015). El artivismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico políticas. Calle14, 10 (15), pp. 100 – 111. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279038948008

Palumbo, M. (2016). Educación en movimientos populares rurales: Un estado del arte. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 18(26), 219-240.

Peters, T. (2019). ¿Qué es la mediación artística? Un estado del arte de un debate en curso. Córima, Revista de Investigación en Gestión Cultural, 6(4). https://doi.org/10.32870/cor.a4n6.7134

Pinheiro, L. (2019). Pedagogías sentipensante y revolucionarias en la praxis educativo-política de los movimientos sociales de América Latina. Revista Colombiana de Educación, 80, 269-290.

Rancière, J. (2007). Política, policía, democracia. LOM.

Rogoff, I. (2011). El Giro. Arte y políticas de identidad, 4, 253-266. https://revistas.um.es/reapi/article/view/146111/130521

Sánchez-Arenas, B. S. (2019). La acción creativa del activismo para una educación artística crítica y social. Revista Visuais, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.20396/visuais.v5i1.12134

S/A. (2019, marzo 9). La movilización más grande de la historia: Coordinadora 8M realiza balance de huelga feminista y cifra en 800 mil mujeres movilizadas. El Desconcierto. https://bit.ly/2TqHmpH

Trebisacce, C. (2016). Una historia crítica del concepto de experiencia de la epistemología feminista. Revista Cinta de Moebio, 57, 285-295. https://bit.ly/3akKvPd

Zerán, F. (Ed.). (2018). Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado. LOM.

1 Agradecimientos: Este artículo presenta hallazgos del primer año de la investigación “Artivismo Feminista en Chile y sus aportes a las artes contemporáneas”, que se realiza a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), y surge tras los resultados del Fondecyt Iniciación Nro. 11240583